2024/02/02

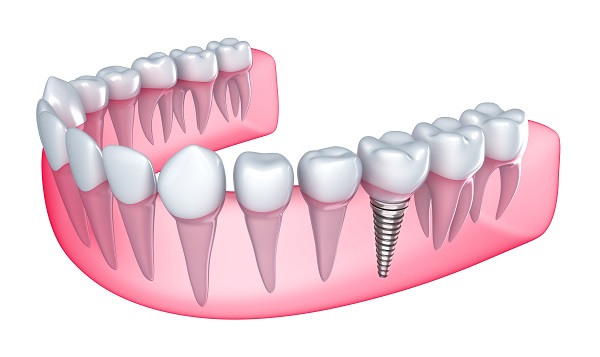

失った歯を取り戻す方法として有効なインプラントですが、「奥歯のインプラント治療はできない、難しい」といわれることがあります。実際に奥歯のインプラント治療はリスクが高く、お口の状態によってはおすすめできないことも。

そこでこの記事では奥歯のインプラント治療ができないといわれている理由について解説します。この記事を読むことで、上顎と下顎それぞれのインプラント治療ができない理由を理解できます。

奥歯のインプラントを検討されている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

奥歯のインプラントが「できない・難しい」といわれる主な理由

奥歯のインプラントができない・難しいといわれる主な理由は、以下の7つです。

- 骨が足りない(骨吸収・上顎洞・神経の問題)

- 歯ぎしり・噛み合わせの問題がある

- 奥歯に歯肉が少ない

- 糖尿病・服薬など全身疾患がある

- 歯周病を発症している

- 年齢・妊娠などで一時的に適用外となる

- 手術に必要な開口量を確保できない

一つずつ解説します。

骨が足りない(骨吸収・上顎洞・神経の問題)

奥歯のインプラントができない最も多い理由が、インプラントを埋め込むための顎の骨の高さや幅が、十分に足りていないことです。

歯を失った部分の骨は、時間と共に痩せてしまいます。とくに、上顎の奥歯部分には「上顎洞」という鼻の空洞があり、骨が薄くなっています。

また、下顎の奥歯部分には「下顎管」という太い神経が通っており、これらを傷つけずにインプラントを埋め込むための、十分な骨の厚みが必要になるのです。

歯ぎしり・噛み合わせの問題がある

歯ぎしりや食いしばりの癖が非常に強い場合、インプラントに過度な負担がかかり、破損や脱落のリスクが高いです。そのため、インプラント治療ができないと診断されることがあります。

奥歯は、食事の際に、自分の体重と同じくらいの非常に強い力がかかる場所です。歯ぎしりがあると、それ以上の力がインプラントに集中的、かつ、持続的に加わってしまいます。

奥歯特有の衝撃によって、インプラント本体や被せ物が壊れたり、支えている骨がダメージを受けたりする可能性があるのです。

奥歯に歯肉が少ない

インプラントを埋め込む部分の硬くて丈夫な歯肉(角化歯肉)が不足している場合も、長期的な安定が見込めずに治療ができないと言われる理由の一つです。

インプラントの周りに十分な厚みのある丈夫な歯肉がないと、歯磨きがしにくく、細菌が侵入しやすくなります。その結果、後述する「インプラント周囲炎」という、歯周病に似た病気にかかるリスクが非常に高くなってしまいます。

インプラントを長持ちさせるためには、骨だけでなく、健康な歯肉も不可欠なのです。

糖尿病・服薬など全身疾患がある

糖尿病や骨粗しょう症、心臓病といった全身の病気がある、あるいは、その治療のためのお薬を飲んでいる場合、インプラント手術のリスクが高まります。

たとえば、血糖値のコントロールができていない糖尿病の方は、傷の治りが悪く、手術後に細菌感染を起こしやすくなります。また、骨粗しょう症の薬(ビスフォスフォネート製剤など)を服用している方は、顎の骨が壊死するリスクがあります。そのため原則として、インプラント治療はおこなえません。

歯周病を発症している

お口の中に、治療されていない歯周病がある場合は、インプラント治療をおこなうことはできません。

歯周病は、歯周病菌による感染症です。その細菌が、手術したインプラントの周りにも感染すると、「インプラント周囲炎」という病気を引き起こします。インプラント周囲炎は、天然の歯の歯周病よりも進行が速く、最悪の場合、せっかく入れたインプラントが抜け落ちることもあるのです。

インプラント治療の前には、必ず、歯周病を完全に治療しておく必要があります。

年齢・妊娠などで一時的に適用外となる

骨の成長がまだ完了していない未成年や、妊娠中の方などは、一時的にインプラント治療の適用外となります。

インプラントは、顎の骨の成長が終わってからでないと、埋め込むことができません。一般的に、骨の成長が完了するのは、18歳から20歳頃とされています。

また妊娠中は、体に負担のかかる外科手術や、レントゲン撮影、そして投薬などを避けなければなりません。そのため、産後に体の状態が安定してから、治療を計画することになります。

手術に必要な開口量を確保できない

顎関節症などで、お口を大きく開けられない場合、奥歯のインプラント手術に必要な器具が物理的に入らないため、治療ができないことがあります。

奥歯のインプラント手術では、顎の骨に正確な角度で穴を開けるための、ドリルなどの精密な器具を使用します。安全で、確実な手術をおこなうためには、ある程度の開口量(指が縦に3本入る程度)が、どうしても必要になるのです。

上顎の奥歯のインプラント治療について

ここからは、インプラント治療について上顎と下顎の2つに分けて、考えられるリスクとその治療法をそれぞれ解説していきます。

まずは上顎の奥歯のインプラント治療から見ていきましょう。

上顎の奥歯にインプラントを入れる際に考えられるリスク

上顎の奥歯にインプラントを入れる際には、以下2つのリスクが発生します。

- 上顎洞(サイナス)が近い

- 骨造成が必要になる場合がある

それぞれ解説します。

上顎洞(サイナス)が近い

上顎の奥歯の上には、「上顎洞(サイナス)」と呼ばれる、鼻と繋がっている大きな空洞が存在するため、インプラント手術にはとくに注意が必要です。

歯を失ってから時間が経つと、歯を支えていた骨が痩せてしまい、上顎洞までの骨の厚みが数ミリしかなくなっているケースも少なくありません。もし、この薄い骨の底を突き破ってインプラントが上顎洞に突き抜けてしまうと、蓄膿症と同じような、慢性的な副鼻腔炎を引き起こす原因となるのです。

骨造成が必要になる場合がある

上顎洞までの骨の厚みが不足している場合は、インプラントを埋め込む前に骨を増やす「骨造成」という追加手術が必要になることがあります。

具体的には「サイナスリフト」や「ソケットリフト」などの方法で、上顎洞の底に人工の骨補填材を入れ、インプラントを支えるための土台となる骨を新たに形成するような手術です。

骨造成が必要なケースでは、治療の難易度が上がるだけでなく、治療期間や費用も増える傾向があります。

上顎の骨が薄くなる原因

「上顎の骨が薄い」という理由だけで、インプラント治療を断られてしまうケースもあるでしょう。では、なぜ顎の骨が薄くなってしまうのか、以下3つの原因が考えられます。

- ブリッジや欠損歯の放置

- 歯周病の進行

- 合わない入れ歯の使用

詳しく見ていきましょう。

ブリッジや欠損歯の放置

骨が薄くなっているということは、骨が痩せているということです。骨を強くするためには刺激を与え、筋肉のように鍛える必要があり、骨を使わないまま放置しているとどんどん痩せてしまうのです。

骨が痩せていく現象を「骨呼吸」と呼び、インプラント治療をしたいと考えている方にとっては深刻な状況です。歯を失っても他の歯で噛めるから大丈夫ではなく、放置すると骨呼吸が進行します。

また、ブリッジの場合も同じで骨呼吸が進行します。ブリッジは見た目は歯があるように見えていますが、実際には歯がありません。欠損歯の状態と同じで、ブリッジしている歯の下の骨は刺激が足りず、骨が痩せて細くなります。

日常の噛む行為は顎の骨を鍛えるために必要です。

歯周病の進行

お口のトラブルは虫歯だけではありません。歯周病と呼ばれる炎症性疾患もお口を深刻な状態にします。

歯周病は細菌に感染すると起きる疾患で、歯茎や歯を支えている骨を溶かしてしまう病気です。初期の段階では痛みがないため、気づかずに放置してしまう方も少なくありません。予防のためには歯と歯茎の間の隙間の清掃をきちんとおこなう必要があります。

この歯周病を放置すると歯を支えている骨が溶けてしまうため、インプラント治療に必要な骨の厚みを失います。歯周病はインプラントの治療ができないだけでなく、今ある歯も抜け落ちてしまうほど骨を溶かす恐れがあるため、予防と治療が不可欠です。

合わない入れ歯の使用

使用している入れ歯が合わないまま放置をすると、骨が痩せてしまいます。

長年入れ歯を使用し、入れ歯そのものが経年劣化で古くなってしまうと、お口の中の変化がなくても入れ歯が合わない現象が起こります。また、入れ歯を支えている歯が虫歯になったり、歯周病の進行で歯がぐらついたりするなどお口の中での変化も入れ歯が合わなくなる原因の一つです。

問題は「入れ歯が合わない状態の放置」です。合わない入れ歯を使用し続けると、残っている歯の寿命を縮めてしまったり、お口の中を傷つけてしまう可能性があります。また、過剰な刺激が与えられ続けていると骨が痩せてしまいます。

入れ歯が合わないと感じたらすぐに歯科医院で相談しましょう。

上顎奥歯のインプラント治療方法

上顎奥歯のインプラント治療はリスクが大きいものの、決して治療ができないわけではありません。上顎奥歯のインプラント治療の方法は大きく分けて4つあります。

- ショートインプラント

- ソケットリフト

- サイナスリフト

- GBR

それぞれ解説します。

ショートインプラント

ショートインプラントとは、長さが短いインプラントを使用する方法です。通常10mmほどの長さがあるインプラントを使用しますが、ショートインプラントの長さは5〜8mmと短いです。

長さが短いため、骨が薄い方でもインプラント治療できる可能性が高くなります。

ソケットリフト

ソケットリフトとは、骨の再生をしてインプラント治療をする方法です。インプラントを埋め込むための穴を骨に開け、そこに骨補填材と呼ばれる骨の代わりとなる素材を流し込み、インプラントを埋め込みます。

骨の造成とインプラントの埋め込みが同時におこなえるため、傷が少なく済む治療方法です。

サイナスリフト

サイナスリフトも骨の再生をしてからインプラント治療をする方法で、骨が非常に薄い場合でも有効な治療法です。サイナスと呼ばれる上顎洞に骨補填材を流し込み、土台となる骨を再生します。

GBR

GBRとは、骨を作る「骨芽細胞」の増殖を促す方法です。骨が薄くなっている部分は「繊維芽細胞」と呼ばれる骨の形成を妨げる細胞が多く存在しています。そこで、骨を増やしたい部分にメンブレンと呼ばれる人工膜をあてがい、骨補填材や自分の骨を詰めて、骨芽細胞で骨の増殖を促します。

下顎の奥歯のインプラント治療について

次に、下顎の奥歯のインプラント治療について、考えられるリスクと治療法について解説しいきます。

下顎の奥歯にインプラントを入れる際に考えられるリスク

下顎の奥歯にインプラントを入れる際に考えられるリスクは、以下の2つです。

- 下顎管(神経・血管)が近い

- インプラントの長さが制限される

詳しく解説します。

下顎管(神経・血管)が近い

下顎の奥歯の下の骨の中には、「下顎管」という、下唇や顎先の感覚を司る、非常に重要な神経と血管が通っている管が存在します。もし、インプラントを埋め込むドリルで下顎管を傷つけてしまうと、下唇の感覚が麻痺してしまったり、多量の出血が起きたりする、重大な医療事故に繋がる恐れがあるのです。

そのため手術前には、必ずCT撮影をおこない、下顎管の位置をミリ単位で正確に把握しておく必要があります。

インプラントの長さが制限される

下顎管との距離が近い場合、神経を避けるために、埋め込めるインプラントの長さにどうしても制限が出てきます。

インプラントは一般的に、ある程度の長さがあったほうが骨と結合する面積が広くなり、長期的な安定性が高まります。しかし、安全性を最優先するため、下顎の奥歯ではあえて短い「ショートインプラント」を選択したり、インプラントを斜めに埋め込んだりといった、高度な技術が求められる場合があります。

下顎奥歯のインプラント治療方法

下顎奥歯のインプラントの治療方法として用いられるのが、前述したショートインプラントです。ショートインプラントであれば一般的なインプラントよりも長さが短いため、神経や血管を傷つけずにインプラントを埋め込めます。

しかし、骨や歯茎の状態によってはショートインプラントでも治療できないと判断されるケースもあります。まずは歯科医院に相談し、自身のお口の状態と照らし合わせて治療の可否を判断してもらいましょう。

奥歯をインプラント治療するメリット・デメリット

最後に、奥歯をインプラント治療するメリット・デメリットについて解説します。奥歯のインプラント治療を検討されている方は、メリットとデメリットの両方を把握したうえで、治療方法を決定するようにしてください。

奥歯をインプラント治療するメリット

奥歯をインプラント治療するメリットは、以下の5つです。

- 噛む力が天然の歯に近い水準まで回復する

- 周囲の歯に負担をかけない

- 見た目が自然で違和感が少ない

- 顎の骨が痩せにくい

- ずれたり外れたりしない

詳しく見ていきましょう。

噛む力が天然の歯に近い水準まで回復する

インプラントは、顎の骨に直接固定するため、自分の歯とほとんど変わらない強い力でしっかりと噛むことができます。入れ歯では食べにくかった硬いおせんべいや、ステーキ、ナッツ類なども、気兼ねなく楽しめるようになります。

食事を美味しく味わえることは、全身の健康を維持するうえでも非常に大きなメリットです。

周囲の歯に負担をかけない

インプラントは、失った歯の部分だけで完結する独立した治療法であるため、ブリッジのように隣の健康な歯を削る必要がありません。

歯は、一度削ってしまうとその寿命が短くなってしまいます。インプラントを選択すると、周囲の大切な歯を守り、お口全体の健康を長期的に維持することに繋がるのです。

見た目が自然で違和感が少ない

インプラントの被せ物には、セラミックなど天然歯の色や形、質感を忠実に再現できる素材を使用するため、見た目が非常に自然です。

奥歯であっても、大きく口を開けて笑ったときに入れ歯の金具が見えたり、治療した歯が不自然に浮いて見えたりすることがありません。

見た目のコンプレックスから解放され、自信を持って、人と話したり笑ったりできるようになります。

顎の骨が痩せにくい

インプラントは、噛んだときの刺激を、天然の歯と同じように直接顎の骨に伝えることができるため、骨が痩せていくのを防ぐ効果があります。

歯を失った部分の骨は、刺激がなくなることで、時間と共に徐々に痩せていってしまいます。骨が痩せると、顔の輪郭が変わってしまうこともあるのです。

インプラントは、お口周りの若々しさを保つうえでも有効な治療法といえます。

ずれたり外れたりしない

インプラントは、顎の骨にがっちりと固定されているため、会話や食事中にずれたり外れたりする心配が一切ありません。また、硬いものを噛んでもしっかりと安定しており、食べ物が間に挟まる不快感もありません。

日常生活における、わずらわしさやストレスから解放され、快適に過ごすことができます。

奥歯をインプラント治療するデメリット

奥歯をインプラント治療するデメリットは、以下の5つです。

- 手術が必要になる

- 費用が高い

- 治療期間が長い

- 骨量や持病によっては施術できない場合がある

- メンテナンス不足で失敗することがある

一つずつ解説します。

手術が必要になる

インプラント治療は、歯茎を切開し顎の骨にドリルで穴を開けて人工の歯根を埋め込む外科手術が必要です。そのため、手術後には、痛みや腫れ、内出血などが生じる可能性があります。

また、手術に対する恐怖心や、身体的な負担も考慮しなければなりません。

費用が高い

インプラント治療は、健康保険が適用されない「自由診療」のため、治療費が高額になります。

奥歯1本あたり、30万円から50万円程度が一般的な相場です。保険適用のブリッジや入れ歯に比べると、経済的な負担は、かなり大きくなります。

この費用面が、インプラント治療を選択する上での、大きなハードルとなる場合があります。

治療期間が長い

インプラント治療は、手術で埋め込んだ人工歯根が顎の骨としっかりと結合するのを待つ必要があるため、治療期間が長くかかります。

一般的に、下顎で3カ月から半年、上顎ではそれ以上の期間を要します。また、骨を増やす追加の手術が必要な場合は、さらに期間が長くなります。

すぐに歯を入れたい、という方には、この治療期間の長さがデメリットに感じられるかもしれません。

骨量や持病によっては施術できない場合がある

インプラント治療は、誰でも受けられるわけではありません。前述したように、顎の骨の量が不足している場合や全身の健康状態によっては施術できないことがあります。

とくに、重度の歯周病で骨が溶けてしまっている場合や、コントロールされていない糖尿病、骨粗しょう症の薬を服用している場合などは、手術のリスクが高いです。歯科医師や主治医とよく相談し、治療方針を決定する必要があります。

メンテナンス不足で失敗することがある

インプラントは、治療後のメンテナンスを怠ると、歯周病と同じような「インプラント周囲炎」という病気にかかり、最悪の場合治療が失敗に終わるリスクがあります。

インプラントには天然の歯のような免疫機能がないため、細菌に対する抵抗力が弱いです。インプラントを長持ちさせるためには、ご自身の毎日の丁寧な歯磨きと、歯科医院での定期的なプロのクリーニングが、生涯にわたって不可欠となります。

まとめ

奥歯のインプラント治療は部位によってリスクがあり、治療の難易度が上がるため治療できないと判断されるケースがあるでしょう。しかし、インプラントの治療方法は複数ありますので、必ずしもできないわけではありません。

まずは、自身のお口の状態に合わせた治療方法がないか歯科医院に相談してみましょう。また、歯周病や欠損歯のを放置せずに治療したり、合わない入れ歯を使用し続けないなど自分自身でできる事柄はあります。お口の状態に意識を向け、できる治療から進めていきましょう。

当院ではインプラント治療をおこなっております。インプラントをご検討中の方は、イオン直結のおくだデンタルクリニックへお気軽にご相談ください。港南台バーズ、ロピアにお越しの際もぜひお立ち寄りください。

この記事の監修者

本院院長 奥田 健太郎

略歴

2002年 日本歯科大学卒業

2002年 歯科医師免許取得

2003年 医療法人京和会梅田歯科 勤務

2005年 医療法人武内歯科医院 勤務

2009年 おくだデンタルクリニック開院 院長就任

2010年 九州大学大学院 博士号(歯学博士) 取得

2010年 九州大学大学院 歯学府 卒業

2011年 医療法人社団 健光会 設立

現在に至る

所属学会

アメリカインプラント学会

日本口腔インプラント学会

国際口腔インプラント学会

AAIDアメリカインプラント口腔学会

日本顎咬合学会